À l'occasion des 75 ans des Conventions de Genève, adoptées le 12 août 1949, la CNCDH, en qualité de Commission nationale de mise en œuvre du droit international humanitaire rappelle pourquoi il est important de les célébrer.

Publié le

11 août 2024

Mis à jour le 23 juillet 2025

À l'occasion des 75 ans des Conventions de Genève, adoptées le 12 août 1949, la CNCDH, en qualité de Commission nationale de mise en œuvre du droit international humanitaire rappelle pourquoi il est important de les célébrer.

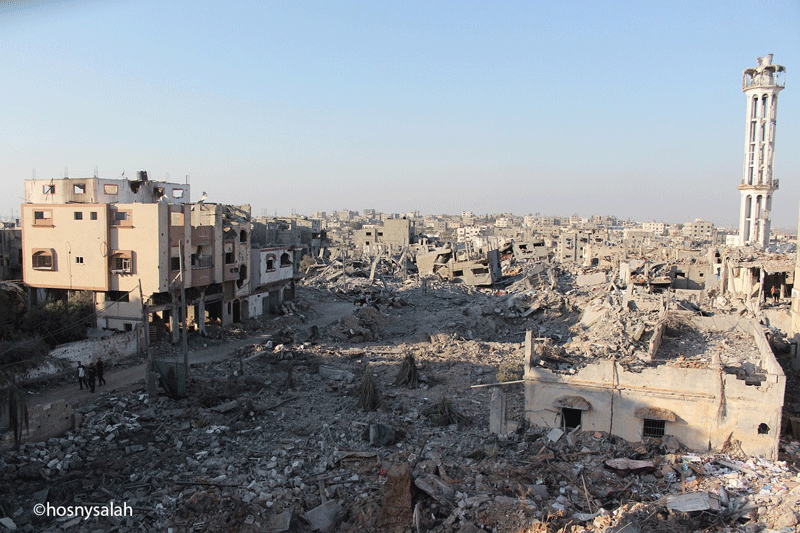

À l’occasion du 75ème anniversaire de l’adoption des Conventions de Genève, qui sont confrontées à des contextes qui tentent d’en annihiler la substance, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), commission nationale de mise en œuvre du droit international humanitaire, souhaite rappeler le caractère essentiel de ces instruments destinés à protéger les personnes affectées par les conflits armés et le rôle que peut jouer la France dans leur promotion et dans l’exigence de leur respect.

Ratifiées par tous les pays du monde, les Conventions de Genève de 1949 (et leurs protocoles additionnels) constituent aujourd’hui encore le socle fondamental du droit international humanitaire, droit applicable lors des conflits armés.

Si les conflits contemporains témoignent incontestablement de la difficulté à en obtenir la pleine application, et si ses violations massives sont évidentes, il n’en demeure pas moins que le respect du droit international humanitaire est également une réalité. Chaque fois qu’un organisme humanitaire accède à des populations civiles dans le besoin, pour assurer leur approvisionnement en denrées alimentaires ou en soins de santé, chaque fois qu’une famille séparée en raison d’un conflit est à nouveau réunie, chaque fois que les blessés et malades sont recueillis et soignés, chaque fois que la population civile est mise à l’abri des hostilités, chaque fois que des prisonniers ne sont pas soumis à la curiosité publique ou qu’ils sont libérés, chaque fois qu’un hôpital et le personnel qui y mène ses activités est respecté et protégé, ou chaque fois qu’un objectif militaire n’est pas placé à leur proximité, c’est une disposition des Conventions de Genève qui est mise en œuvre.

75 ans après, ces Conventions sont toujours d’actualité et restent une référence pertinente et fondamentale dans les situations de conflits armés. Il est essentiel que toutes les parties aux conflits armés les interprètent de bonne foi, d’une manière conforme à leur lettre et à leur esprit. Les conflits actuels démontrent qu’elles ne souffrent en rien d’obsolescence, mais uniquement du manque de volonté politique de les mettre en œuvre.

« Il est fondamental que les États, dont la France, réaffirment avec force leur engagement de « respecter et de faire respecter » les Conventions de Genève en toutes circonstances, conformément à l’article 1er commun. Il en va de notre humanité commune. Cette exigence doit demeurer la nôtre au nom des personnes qui subissent les conséquences des conflits armés et de celles qui leur portent secours en première ligne, et qui, sans l’existence des Conventions de Genève, se trouveraient dans une situation plus extrême encore. Le respect de ces Conventions est en outre le seul gage de la construction d’une paix durable »

Jean-Marie Burguburu, président de la CNCDH.

La CNCDH appuie toute mesure propre à assurer la diffusion du droit international humanitaire la plus large possible ainsi que son renforcement et souligne le rôle de la France à cet égard. Elle saisit également cette occasion pour réitérer sa recommandation adressée aux autorités françaises d’accepter la compétence de la commission internationale d’établissement des faits prévue par l’article 90 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève. La CNCDH encourage par ailleurs la France, lorsqu’elle est compétente, à poursuivre systématiquement et à juger les responsables d’infractions graves aux Conventions de Genève, qui constituent des crimes de guerre.

Quelles sont les quatre Conventions de Genève ?

Les Conventions de Genève forment le socle du droit international humanitaire, et répondent à un objectif commun de garantir le respect de l’être humain et de sa dignité en situation de conflit.

Les quatre conventions reposent sur deux principes majeurs :

- Garantir sur les civils non impliqués dans les hostilités et les militaires hors du combat soient protégés ;

- Garantir que les personnes qui souffrent soient secourues et soignées dans le respect de leur dignité et sans distinction.

Chacune d’entre elles traite d’un aspect spécifique de la protection des victimes des conflits armés. Voici leurs objectifs :

- La première Convention (1864, révisée en 1949) définit les mesures de protection pour les soldats blessés ou malades dans les forces armées en campagne. Elle établit également des garanties pour le personnel médical et religieux qui leur porte secours.

- La deuxième Convention (1949) assure la protection des militaires blessés, malades et des prisonniers en mer, en temps de guerre. Cette convention s’appuie sur les bases des Conventions de La Haye de 1899 et 1907, en les adaptant aux réalités modernes des conflits en milieu maritime.

- La troisième Convention (1949) établit un cadre précis pour le traitement des prisonniers de guerre. Elle définit les droits et obligations des parties au conflit en ce qui concerne la capture, la détention et la libération des prisonniers.

- La quatrième Convention (1949) a pour objectif la protection des populations civiles, notamment en territoire occupé. Elle précise les obligations des puissances occupantes et interdit les mesures de représailles contre les civils.

11 août 2024